Valeria Rocha.

En México, cada noviembre los altares se llenan de velas, fotografías y pan de muerto. En cada casa hay una historia, un nombre y un aroma que vuelve por unos días. Por lo tanto, para muchas personas que han perdido a un ser querido, estas fechas pueden tocar fibras sensibles y generar muchas sensaciones tanto agradables como desagradables.

En la época prehispánica, el culto a la muerte era fundamental. Los difuntos eran enterrados en petates y sus familiares celebraban fiestas con comida para guiarlos al Mictlán. El Día de Muertos indígena marca el regreso transitorio de las ánimas, que conviven con sus familias y se nutren de la esencia de los alimentos en los altares. Esta celebración ve la muerte no como ausencia, sino como una presencia viva. (Gobierno de México, 2019)

Elizabeth Kübler-Ross, en su libro “Sobre la muerte y los moribundos” (1969) afirmó que “Es difícil aceptar la muerte en esta sociedad porque nos resulta desconocida. A pesar de que sucede todo el tiempo, nunca la vemos”. Esta frase apunta directo a uno de los grandes problemas de nuestra cultura del duelo: la muerte, y con ella, la pérdida, que se ha convertido en un tabú. Al desplazarla de lo visible, al “ocultar” los cuerpos y al apresurar las despedidas, la sociedad le niega al dolor su espacio para expandirse, su tiempo para procesar y acomodar lo vivido. En el acompañamiento con otras mujeres, es muy común escuchar que sienten que deben “avanzar”, “cerrar capítulo” o “volver a la normalidad” cuanto antes, cuando lo que necesitan es estar en el luto, en la presencia de la ausencia.

El modelo que pide aceptación inmediata reproduce la lógica de productividad del patriarcado: ocultar el dolor para continuar sirviendo al sistema, pues una persona en duelo no le es funcional. Como señalan estudios recientes desde la antropología de la muerte, la modernidad ha transformado la muerte en un proceso “des‐ritualizado, medicalizado y productivo”, lo que ha desplazado los rituales de cuidado (tradicionalmente realizados por mujeres) hacia un ámbito técnico y ajeno a lo afectivo.

En general, el patriarcado, en su lógica dominante, ha querido apropiarse de la muerte: esconderla y despojarla de sentido. (Mariske Westendorp & Hannah Gould, 2021). Pero las mujeres, quienes históricamente se han encargado de cuidar los cuerpos, de velar, de llorar, de recordar, de hacer rituales, han logrado nombrar la ausencia sin negarla. Desde una psicología con perspectiva feminista, vivimos el duelo desde la cuerpa, desde la memoria y la relación, no desde la abstracción ni el control.

Kübler-Ross también describió las etapas de la pérdida: negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación, sobre todo como marcos para comprender lo que sucede ante la muerte de un ser querido. Pero en nuestra cultura, esa “aceptación” ha sido convertida en un mandato: ya deberías estar bien. Es decir, no se considera que antes haya podido haber ira legítima, culpa, tristeza, frustración, caos, confusión; y peor aún, se espera que el proceso sea lineal. Cuando el duelo se calla, se transforma en peso invisible; cuando se impone la fase de cierre rápido, se prolonga la herida.

Desde una mirada feminista de la diferencia sexual, podemos decir que el duelo no es un problema individual que se soluciona rápido, es una experiencia que conecta con el cuerpo, la memoria, la vinculación, pero también con los mandatos patriarcales sobre el “sigue adelante”.

Es por esto que, el Día de Muertos, la psicología y la antropología nos ayudan a entender que el duelo no es algo que se supera, es algo que se habita; es un proceso que lleva tiempo y que sin duda es doloroso e incómodo, pero podemos aprender a atravesarlo con herramientas saludables.

De hecho, esta tradición, desde su raíz, es precisamente eso, un espacio para habitar la pérdida sin desaparecer lo que sentimos o a quien amamos, a ritualizar y volver a conectar con aquello que es inevitable, pero a la vez transformador. En el Día de Muertos hay algo profundamente terapéutico, no porque “nos distraiga”, sino porque nos devuelve la posibilidad de estar con lo perdido, reconocerlo así nos permite transformar el dolor en presencia, en historia, en raíz y en algo profundamente humano, como lo es transitar la vida y la muerte.

Los rituales son prácticas sociales simbólicas que dan sentido a la vida, son actividades cotidianas y sencillas que dan identidad y que reúnen todos los valores y las creencias que un grupo social ha ido creando durante el pasar del tiempo y fuera de él. En un rito se reafirma la sabiduría, el amor, y se puede entender con mayor profundidad un acontecimiento doloroso.

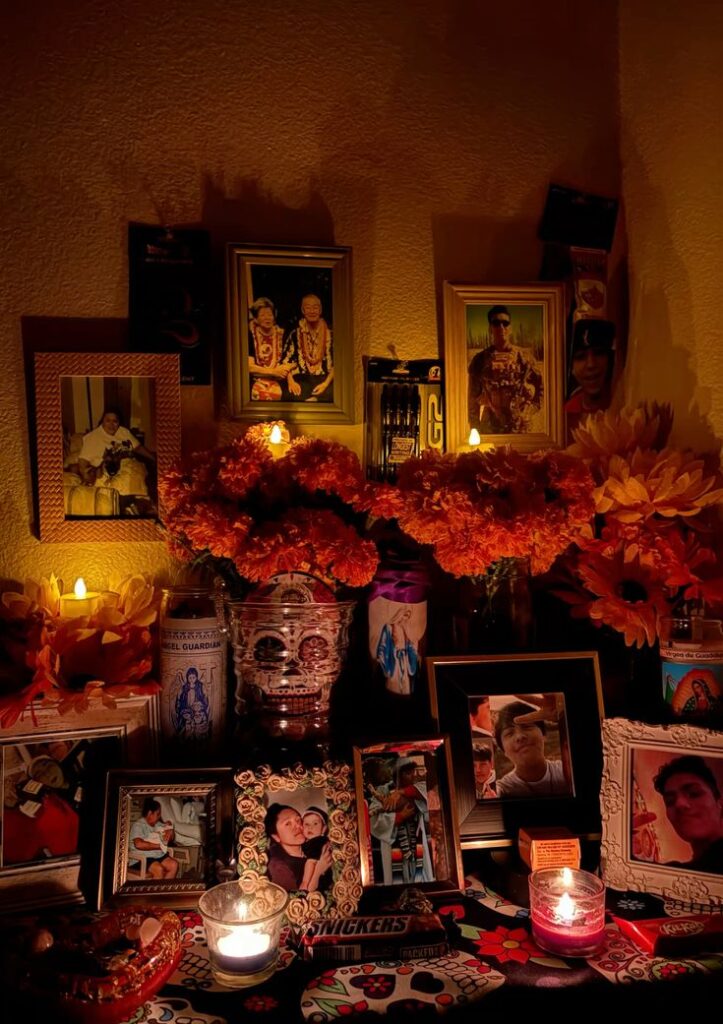

Estos rituales también nos permiten conectar con nuestro presente y con las personas que aún están vivas y queremos: planear, organizar y acomodar el altar implica amor y cuidado en cada gesto. Está en tu abuela que hace oraciones, en tu tía que va a buscar el cempasúchil, en tu hermana que cocina la comida para el altar. Cada uno de estos actos nos devuelve la humanidad.

En este sentido; ¿Cómo puede ayudar el Día de Muertos a la elaboración del duelo?

Fortalece lazos y el sentido de comunidad: En el duelo, muchas veces caemos en el

aislamiento. El ritual colectivo de preparar el altar, cocinar, compartir recuerdos o

acudir al panteón rompe ese silencio y restituye el lazo social, recordándonos que el

dolor no tiene que vivirse en soledad.

Nombrar juntas a quienes ya no están devuelve un sentido de pertenencia y sostén comunitario.

- Permite nombrar la pérdida y darle espacio a las emociones: Armar un altar es, simbólicamente, hacerle lugar a la ausencia. Cada fotografía, flor o platillo es una forma de hablar de lo que duele, incluso sin utilizar palabras. El ritual valida el llanto, la nostalgia o incluso la risa al recordar, así como autoriza el sentir en una cultura que nos exige “superar” rápido.

- Integra la muerte como parte de la vida: El Día de Muertos nos recuerda que la muerte no es lo opuesto a la vida, sino parte de ella. En lugar de negarla o temerla, el ritual enseña a convivir con la ausencia, a mantener el vínculo simbólico con quienes amamos y a reconocer que el amor no termina con la muerte, solo se transforma.

- Reconecta con la historia y la memoria colectiva: Al realizar el altar, honramos no solo a las personas amadas, sino también a nuestras ancestras, a quienes sostuvieron la vida antes que nosotras. Este gesto nos vincula con una genealogía femenina de cuidado, de transmisión y de memoria, donde la muerte no es olvido, sino continuidad.

- Ofrece estructura y contención simbólica: El ritual tiene un tiempo, un lugar, una forma, donde hay una preparación y organización anticipada. Esa estructura externa da contención a lo interno, ofreciendo un marco que permite procesar emociones intensas sin quedar a la deriva.

Aprender a convivir con la muerte es algo que nos hace mucha falta en una sociedad capitalista que busca apagar, acelerar y medicalizar todo lo que está a su alcance. Reconectar con nuestro pasado a través de rituales como los altares de Día de Muertos es, en cierto sentido, volver a la vida aun en la muerte. Aprender a atravesar la pérdida y darle espacio en nuestra historia de vida es fundamental como seres humanas que sienten, experimentan y buscan darle sentido a sus vivencias.

Elaborar el duelo no significa olvidar, sino reconstruir el vínculo desde otro lugar. En el lenguaje del amor y del recuerdo, el vínculo con la persona fallecida se transforma, pero no se rompe. El altar, las flores, el pan, los objetos cotidianos, funcionan como símbolos que sostienen la continuidad del amor. Son maneras de decir “sigues aquí, de otra forma, pero sigues”.

Si estás atravesando un proceso de duelo, ritualizar la experiencia puede ser una herramienta muy poderosa y sanadora, y qué mejor si se hace a través de una tradición mexicana (aunque también con raíces cristianas) que nos recuerda que la memoria, el afecto y la comunidad son parte de la vida misma. Recuerda que elaborar el duelo no es cerrar un ciclo, es abrir espacio para la ausencia e integrarla en nuestra vida sin pretender borrarla.

- Referencias

- Westendorp, Mariske & Gould, Hannah. (2021). Re-Feminizing Death: Gender, Spiritualityand Death Care in the Anthropocene. Religions. https://doi.org/10.3390/rel12080667

- Kübler-Ross, Elizabeth. (1969). Sobre la muerte y los moribundos. Ediciones Grijalbo, S. A. Recuperado de https://jlcaravias.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/kc3bcbler-ross-sobre-la-muerte-y-los-moribundos.pdf

- Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. (01 de noviembre de 2019). Día de Muertos, tradición mexicana que trasciende en el tiempo. Gobierno de México. Recuperado de https://www.gob.mx/inafed/articulos/dia-de-muertos-tradicion-mexicana-que-trasciende-en-el-tiempo